-

口元の筋肉「舌筋」を鍛える「あいうべ体操」ご存知ですか?

2024年7月2日(火)

みなさん、こんにちは。

にじいろマイクロスコープセラミック歯科医院です。みなさんは、『あいうべ体操』という、舌の筋肉「舌筋」をはじめ口元の筋肉を鍛えられる体操をご存じでしょうか?

聞いたことある方は、『あいうべ体操』の正しいやり方を知っていますか?

〈あいうべ体操のやり方〉

あいうべ体操は「あ〜」「い〜」「う〜」「べ〜」と口を動かすだけの簡単な体操です。

声は出しても出さなくてもかまいません。

口をしっかりと大きく動かすのがポイントです。

10回を1セットとして、1日3セット行うと効果的と言われております。

行うタイミングは歯磨きの後や就寝前がおすすめです。

はじめは疲れたり、筋肉痛が出たりしますので、慣れるまでは2〜3回に分けた方が続けやすいかもしれません。

〈あいうべ体操の効果〉

口呼吸の予防・改善です!

正しい舌の位置は上あごのくぼみにピッタリとくっついている状態です。

正しい舌の位置のことを「スポット」といいます。

ところが、舌の筋肉が衰えると位置は下に下がってしまいます。

舌の位置が下に下がってしまうとポカンと口が開きやすくなってしまうのです。

あいうべ体操を行うことで口周りや舌の筋肉が鍛えられ、舌が正しい位置にくると自然と鼻呼吸になり口呼吸やポカン口の改善に繋がります。

☆口呼吸をやめることによる効果

・虫歯や歯周病のリスク低下

・いびき改善

・口臭やドライマウスの改善

・歯並びの改善

ここでポイント!

口呼吸は歯並びにも影響を及ぼします。

口が開きっぱなしになっていると下顎が常に下がっていることになり、同時に舌の位置も下がり口周りの筋肉が発達しません。

成長期に鼻を使わず口呼吸をする習慣が付いてしまうと、上の歯がきれいに並ぶスペースが不足し、歯がぎゅうぎゅう詰めになってしまう可能性があるため、結果として将来の歯並びにも影響していきます。

にじいろマイクロスコープセラミック歯科医院では、お子さまの定期検診の時に『リットレメーター』を使用しております。

(口腔機能発達不全症のお子さまが対象になります)

『リットレメーター』とは、口唇閉鎖力を測定できるものです。

あいうべ体操を継続していくと、だんだんお口の周りの力が鍛えられていくので、リットレメーターの数値も上がることが期待できます。

定期検診の時に一緒に確認していきましょう!

あいうべ体操はとても簡単でいつでもどこでも取り組むことができるトレーニングです。

日常に取り入れて継続していくことが大切になってきます。

是非ご自宅などでチャレンジしてみてください♪

引用:

-

お口の機能や発達を改善 歯科医院でのトレーニングのメリット

2024年6月7日(金)

◆「口腔機能発達不全症」とは

「口腔機能発達不全症」という言葉を耳にしたことはありますか?

簡単に説明すると、正しい姿勢+食べる、飲み込む、呼吸する、話す等のお口の機能が十分に発達していない状態のことをいいます。

それによりどのようなことが起こるかというと、むし歯のリスクが上がる、歯並びが悪くなる、口呼吸になる、睡眠が悪くなる、ADHD的症状が出る等のことが挙げられます。

お口の機能が低下しているということは、お口の健康や姿勢、集中力の低下、お顔の印象など、様々な影響を引き起こす可能性があります。

以前もお伝えしたように、「加齢による口腔機能の変化のイメージ図」を見ていただくと、生涯の健康のための基礎は小児期に築かれ、年齢と共に口腔機能が下降していくことがわかるかと思います。

よろしければ前回のブログもご参照ください。

https://www.nijiiro-shika.jp/blog/post/2827/

➡歯科医院でのトレーニングにより、お子さまのお口の機能を向上し、成長や発達に伴う改善を目指していきませんか?

◆「口腔機能発達不全症」に当てはまる?

・お口がポカンと開いている

・食べこぼすことが多い

・鼻呼吸ではなく口で呼吸をしている

・滑舌が良くない

これらに当てはまることがあれば、「口腔機能発達不全症」の可能性があります。

お子さんのお口の機能や成長、発達が気になる方は、当院のスタッフにご相談ください。

「口腔機能発達不全症」は小児期からのトレーニングで改善でき、機能発達の促進を期待できます。

例えば、親子一緒にできる遊びのような舌のトレーニングは、とても有効ですよ。

◆トレーニングのゴールは?

このトレーニングの最終的な着地点は何かというと、歯並びをよくしたり、正しい噛み合わせを求めるものではありません。

トレーニングを行うことで、正しい舌の使い方を身につけ、食べる、話す等の機能面を発達させていくことが理想的です。

トレーニングは楽しく長く続けることがポイントです。

少しずつコツコツ続けることで、効果を感じてみてくださいね。

大人になってからも、遅いことはありません。

お口の機能を鍛えることで、いつまでも若々しくいたいものです。

親子でお口周りの機能を正しく保っていきましょう。

にじいろマイクロスコープ・セラミック歯科医院

-

学校で歯科検診はしましたか?😊

2024年4月23日(火)

新学期がスタートいたしました✨

検診で虫歯が見つかったお子様や、歯茎の腫れ、噛み合わせに問題があったお子様は…

学校から用紙をもらいましたでしょうか❓そんなお子様は用紙をお持ちになって、ご来院ください😊

マイクロスコープを使用し、再度しっかりと確認させていただきます👀学校検診では見つからなかった肉眼では見つけることが難しい虫歯もマイクロスコープの視野下で見つけることが可能です。

歯科検診で異常がなかったお子様の検診のご予約も承ります。

【お知らせ】

現在ご予約が取りづらくなっております。

WEB予約に空きがない時間も、お電話でご予約を承る事が出来る場合がございます📞ご予約お待ちしております😊

____________✨

大泉学園北口より徒歩3分

親切、丁寧がモットーです!

日曜も診療

☎ 03‐3922‐2416

_____________✨

#大泉学園 #マイクロスコープ #歯科検診 #小児歯科 #精密治療 #矯正 #インプラント #ホワイトニング #ハイドラフェイシャル #歯医者 #虫歯 #セラミック #トリートメントコーディネーター #チーム医療 #日曜 #日曜診療 #口腔筋機能療法 #トレーニング #MFT #歯科衛生士 -

シーラントで未来の歯を守りましょう

2024年4月17日(水)

皆さま、こんにちは。

桜の新緑も鮮やかになり、風が心地よい季節になりましたね。

4月も半ばを過ぎましたが、新年度の慌ただしさも少し落ち着き、新生活に慣れてきた頃でしょうか。

今回は、歯の健康を守る方法の1つであるシーラント治療についてご紹介いたします。

笑顔の絶えない季節に、歯も健やかに保ちましょう。

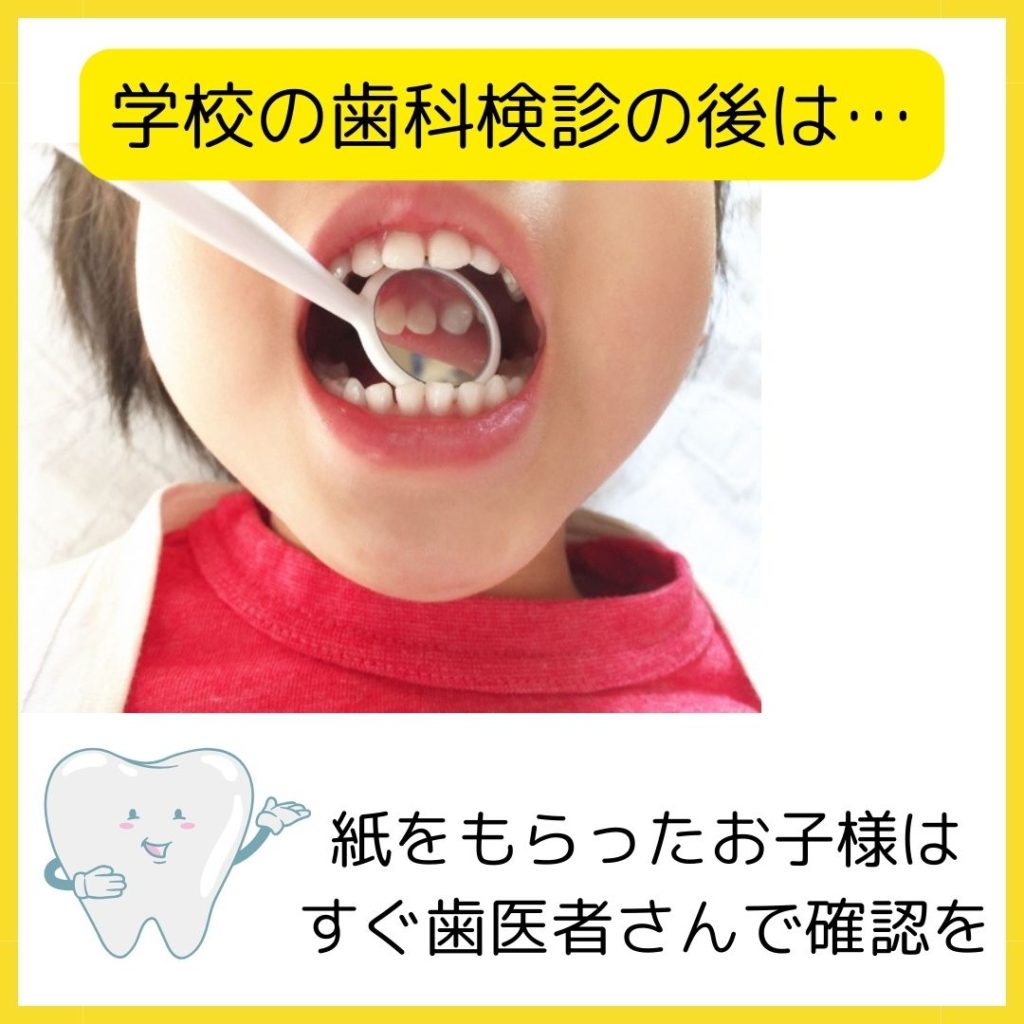

シーラント治療とは

むし歯予防のための処置です。

元々ある歯の溝に樹脂を流して埋めることで、溝からのむし歯を予防する方法です。

萌出したばかりの歯の質がまだ弱い歯に行うのがおすすめです。

シーラントが必要な理由

深い溝には食べカスや細菌が入りやすく、歯ブラシなどでは簡単に取り除くことが出来ない場所になるため、むし歯が発生するリスクが非常に高いからです。シーラントのメリット

①シーラント材に含まれてるフッ化物がじわーと歯に浸透し、歯の再石灰化を促進します。

②歯の溝がシーラント材で塞がれるので、歯ブラシも当たりやすく汚れが溜まりにくくなります。

③歯を削らないため痛みはありません。シーラントのデメリット

シーラントが取れてしまうことがあります。シーラント治療は樹脂を流して固めているだけなので、通常の詰め物より取れやすくなっています。

何度でも治療することが出来ますので、早めに歯科医院に受診しましょう!

また、定期的にシーラントがとれていないか、他にむし歯がないかを定期的に検診に来てください。まとめ

シーラントはむし歯予防に効果的な処置です。

また、様々な器具を使用するため歯医者さんに慣れる練習にも最適です。

気になる方はぜひご相談ください。にじいろマイクロスコープ・セラミック歯科医院

-

成長発育に応じたお口のトレーニングで、全身の健康を目指しましょう【後編】

2024年3月18日(月)

前歯で自ら噛むという行為は、意外と小さいお子さんには難しいことをご存知でしょうか。

小さく切ったものばかりだと、噛む練習ができず上手に飲むこともできなくなります。

適切な一口量がわからず、お口の中に沢山の食べ物を詰め込みすぎてしまうということはよくあることです。

かじり取る行為を繰り返すことで、お子さんは自ら適切な一口量を学んでいくことができるそうですよ。

前歯でカブッとかじり取ることにより、前歯に刺激を与え、顎にも刺激加わり、顎の発達を促してくれます。

正しい顎の成長は、全身の健康へ繋がります。

顎が正しく成長することにより、鼻の通り道を確保することができ、心肺機能を促進してくれます。

また、お口周りの成長は、顔や首の骨格の発達を促し、全身の機能や骨格の発育に繋がり、身体が成長することで、内臓の位置が適切になり、その機能も向上していくといわれています。

お子さんが健康に成長するためには、口周りの発達が重要だということですね。

乳幼児期・学齢期の口腔機能は、成長と共に常に変化していきます。

「加齢による口腔機能の変化のイメージ図」を見ていただけたらわかるように、生涯の健康のための基礎は、小児期に築かれます。

現在、高齢者人口の増加により、高齢期に口腔機能が低下すると、咀嚼が困難になり栄養不良になってしまい、フレイルや誤嚥のリスクが高まるというニュースを耳にするかと思います。

健康な生活を維持するためには、小児期に適切な水準まで口腔機能を発達させることが重要になってきます。

舌の動きや位置、唇の筋力、咀嚼や発音、そして姿勢などに焦点を当てたトレーニングを行うことで、歯並びや口の健康を改善することができます。

将来考えられるトラブルを未然に予防するためには、口の使い方を改善していきましょう。

そのためにも当院では、お子さんにどのような舌癖があり、どこの筋肉が弱いかなどを判断した上で、様々なアプローチに取り組んでいます。

低年齢のお子様から行える楽しいお口のトレーニングにより、健やかな成長をサポートしたいと考えています。

効果には個人差はありますが、トレーニングを親子間のコミュニケーションの1つとして捉えてみてください。

お子さまの変化や効果を実感していくことで、楽しく取り組むことができるよう、専門の歯科衛生士が様々なプログラムをご用意しております。

お口のトレーニングにご興味のある方は、にじいろマイクロスコープ・セラミック歯科医院まで、お気軽にお問い合わせください。

にじいろマイクロスコープ・セラミック歯科医院

-

成長発育に応じたお口のトレーニングで、全身の健康を目指しましょう【前編】

2024年2月29日(木)

最近では、むし歯や歯周病の「予防」意識が広まってきています。

検診の際などに、お子さんのむし歯が少なくなっていることにも気がつきますが、一方でお子さまの噛み合わせや歯並びの問題が増えていることも事実です。

そこで、当院ではお子さまの不正歯列や不正咬合を防ぐためにもお口のトレーニングに取り組むことにしました。

特に注意すべき点は、「口呼吸」です。

口呼吸をしているお子さまほど、歯並びが悪くなりやすい傾向があることをご存知でしょうか?

この問題を解決するために、マウスピース型の器具を使用することが近年では広まっていますが、当院では、「口呼吸の原因は何か?」という根本的な視点に着目し、その改善をはかることに力を入れています。

口呼吸の原因はいくつかあります。

そもそも低年齢のお子さまの鼻腔は小さいため、多くの酸素を取り入れようとすると自然に口呼吸になりやすいのです。

それが習慣化されてしまい、ポカン口になりやすくなっていると言われています。

また、これからの季節は花粉飛散量も多くなり、花粉症をお持ちのお子さまは鼻が詰まってしまい、普段よりも口呼吸になりやすいかとも思います。

辛い季節ですね。

歯科的な観点で、口を常に開けているとどのようなことが起こるかというと、顎の成長や歯並びに悪い影響を与える可能性が出てきます。

お口の中が乾燥すると汚れがつきやすくなってしまうため、歯茎の炎症、歯周炎や虫歯、口臭の原因にもなってしまいます。

現代人は食事にかける時間が短くなり、軟らかい食べ物を好むようになったことも相まり、噛む回数が減ると同時に、噛む力も弱くなってきています。

そうなってしまうと、口の周りの筋肉が発達せず、未来人は顎が小さくなっているともいわれています。

「お子さまは、前歯でガブッとかじり取ることはできていますか?」

次回はこのテーマに関してお話をしていきたいと思います。

にじいろマイクロスコープ・セラミック歯科医院

-

子供の発音が気になる?

2023年10月10日(火)

子供の成長に伴って、言葉遣いや発音がどんどん向上するのを見るのは楽しいことですね。

しかし、時折、子供の発音について親が心配することがあります。実際、子供の発音には歯の健康と密接な関係があることをご存知でしょうか? 今回は、なぜ子供の発音が変わることがあるのか、そして親が気をつけるべきポイントについてお話ししましょう。

子供の発音が変になる理由

子供の発音がおかしいなと感じる理由はいくつかあります。

①発音器官の成長と発達: 子供は成長に伴って、舌、唇、歯、口蓋などの発音器官が発達していきます。初期の段階では、これらの器官がまだ完全に成熟していないため、発音が不完全であることがあります。

②音の習得プロセス: 子供は生まれたばかりの頃から音を聞き取り、模倣しようとします。しかし、特定の音や音の組み合わせを正確に発音する能力は年齢に応じて向上していきます。一部の音は、成人のようにはっきりと発音するのに時間がかかることがあります。

③言語環境: 子供の言語発達は、周囲の言語環境に大きく影響されます。子供が話す言語や方言に応じて、発音の違いが見られることがあります。

④言語障害や発音障害: 一部の子供は、言語障害や発音障害を抱えている可能性があります。これらの障害は、正確な発音を難しくする原因となります。

⑤音の交代: 子供は一時的に特定の音を他の音に置き換えることがあります。これは一時的な現象であり、成長とともに改善されることが一般的です。

⑥興味と練習不足: 子供が特定の音に興味を持たず、練習を怠ることが、発音の問題を引き起こすことがあります。

親が気をつけるべきポイント

子供の発音が正確であることは、コミュニケーションの重要な要素です。

親が気をつけていきたいポイントを以下に示します。

①歯科検診の定期的な受診: 子供の歯の健康を保つために、定期的な歯科検診が必要です。歯の問題が早期に発見され、適切な治療が行われることで、発音にもプラスの影響があります。

②発音練習: 発音が不明瞭な場合、子供に発音の練習をサポートしましょう。明瞭な発音は、他の人とのコミュニケーションに自信を持たせます。

③バランスの取れた食事: 健康的な食事習慣を促進し、歯の健康を保ちましょう。特にカルシウムやビタミンDを含む食品は、歯の成長に役立ちます。

④習慣の見直し: サッカーやパシフィックリム(舌を前に出す発音のスポーツ)など、発音にプラスの影響を与える趣味やスポーツを子供に提供することも考慮しましょう。

子供の発音が変わることは自然な過程であり、心配する必要はありません。しかし、歯の健康と発音の関係を理解し、子供が正確な発音を練習できるようサポートすることは、言語発達において重要です。定期的な歯科検診や積極的なコミュニケーションサポートを通じて、子供の言語スキルを発展させていきましょう。

当院では、お子様の成長に合わせたお口のトレーニングを積極的に提供しています。お口まわりの筋力から手足や指先の筋力までを考慮し、姿勢や歯並びに関連するトレーニングや口頭指導を行っております。お子様の健康な成長をサポートいたしますので、ご興味がある方はぜひ一度ご来院ください。

-

子供の激しい歯ぎしり 原因は?治す方法はあるの?

2023年8月2日(水)

こんにちは。ライターの宮﨑です。

子供の歯ぎしりは、多くの親御さんが直面する問題の一つです。

寝ている間に激しく歯をこする音に驚かされることもありますよね。我が子も2歳ぐらいから毎晩歯ぎしりがひどく、気がついたときには歯がすり減っていました。

ライターのスマホにて撮影 そこで思いました。

「子供の歯ぎしりには治療法はあるのか?」

本日はそちらを考えていきましょう。

まずは、院長の横石先生にお話を伺いました。

歯ぎしりの原因は様々ですが、主な要因の一つがストレスです。

子供たちは学校や家庭での環境変化に敏感であり、それが歯ぎしりの原因になることがあります。また、歯のかみ合わせの問題や睡眠時の姿勢の影響も考えられます。さらに、歯ぎしりは成長の一環としても起こることがありますが、激しい場合は注意が必要です。

また、歯ぎしりの主な症状には、歯や顎の痛み、頭痛、睡眠障害、歯の摩耗、歯並びの変化などがあります。

これらの症状が見られる場合は、専門家に相談することをおすすめします。小児歯科医は子供の歯ぎしりに関する経験と知識を持っており、適切な治療法を提案してくれるでしょう。

また、ストレス管理も大切です。子供の日常生活において、リラックスできる環境を整えることが必要です。良質な睡眠やストレス発散の方法を取り入れることで、歯ぎしりを軽減させることができるかもしれません。

また、当院矯正歯科医の本藤先生にもお話しを伺いました。

Q:歯ぎしりに種類はありますか?

A:歯ぎしりには3種類あります。

タッピング:上下の歯をカチカチ合わせる

グラインディング:上下の歯をぎりぎりすり合わせる

クレンチング:上下の歯をくいしばる 音はしない

Q:歯ぎしりをすることで歯並びに影響はありますか?(子供のみ?大人も?)

A:大人も子供も、歯ぎしりすることで、長い時間をかけて、歯がすり減ったり、歯の向きが変わったり、動いたりするので、かみ合わせが変わってきます。

Q:矯正歯科医として、歯ぎしりをしている方にどうしたほうが良いか、アドバイス(治療法や自宅でできること)何かあれば教えてください。

A:普段から、起きている時に上下の歯が接触しないように気をつけて下さい。

ストレスがかからない生活を心がけて下さい。

眠りが浅いと歯ぎしりしやすくなるので、寝る前にカフェインを摂ったり、スマホをみるのはやめてください。

子供の激しい歯ぎしりは心配ですが、適切な治療法やケアを行うことで改善する可能性があります。まずは専門家のアドバイスを仰ぎ、子供の状態に合わせた対策を取ることが重要です。子供の健康な歯の成長をサポートするためにも、歯ぎしりに対する適切なアプローチを心がけましょう。

-

お子さんは正しい歯みがきが出来ていますか?

2023年2月20日(月)

歯みがきはいつから始めればいいの?

乳歯がはえたら歯みがきを始めましょう。

虫歯予防だけでなく、歯周病を防ぐ効果も歯みがきにはあります。歯周病は大人の病気だと思われがちですが、子供も罹患することがあります。歯をみがくことによって菌のエサとなる食べかすや歯垢を取り除けば歯周病菌は増えず、歯ぐきなどが炎症を起こす歯周病にもならないと言われています。

歯みがきの方法は、乳歯の生え方や子どもの歯並びによって変わってきます。

ぜひお子さんと一緒に、歯のみがき方指導を受けにいらしてくださいね。

また、小学生くらいになるとお子さんの多くが自分で磨くようになりますが、まだまだ磨き残しが多いものです。12歳までの歯を守るのは親の役目であると思い、スキンシップも兼ねて、お子さんをひざに抱き、親御さんが仕上げ歯みがきをしてあげましょう。

歯みがきしているのに歯ぐきが赤い…

「うちの子は歯みがきしているのに歯ぐきが赤い」「虫歯はないのに歯ぐきが腫れぼったい」と心配している親御さんは多いですが、その多くは歯の表面を磨いている場合があります。

歯と歯ぐきの境目は汚れがたまりやすいため、そこに歯ブラシの毛先をあてることを意識してみがいてみてください。歯周病の始まりである歯肉炎により、歯ぐきが腫れたり血がでたりすると「怖くて歯ブラシをあてられない・・・」という方もいますが、それでは歯と歯ぐきの間にたまった歯垢がとれず、歯周病がさらに悪化してしまう可能性があります。

人によりますが軽度の歯周病なら、歯と歯ぐきの境目を5日間ほどみがき続ければ、歯ぐきの赤みや腫れはひいていくこともあります。特に萌出性歯肉炎になりやすい2歳、6歳、12歳頃は念入りに磨いてくださいね。

歯みがきは食後30分がいいってホント?

ものを食べると口の中は酸性に傾き、酸の力で歯のカルシウムがとけだしてしまいます。でも大丈夫です。 噛むことで唾液が分泌され、唾液に含まれるカルシウムが歯について元に戻ります。

中には唾液がその作用をするまで食後20~30分かかるため、歯みがきは食後30分がいいという人もいますが、その間にも菌は食べかすで繁殖してしまいます。

そこでおすすめしたいのは、食事前後の歯磨き。食べる前に歯をみがいて歯垢を減らすと、食べても酸は出にくくなるんです。そして食後もう一度すぐに磨き、菌のエサとなる食べかすを取り除く。これは歯周病だけでなく、虫歯予防にもなりますよ。

おすすめの歯ブラシってある?

小さい歯ブラシで1本1本の歯を丁寧にみがくのが理想ですが、これはなかなか大変です。小さい歯ブラシはちょっとずれると歯ぐきをつっついてしまう危険もあります。大きめの歯ブラシであれば多少ずれてもどこかの歯にあたり、短時間で効率よくみがけるので、変えてみるのも良いと思います。

また、親御さんによる仕上げ歯みがきは大人用歯ブラシでもOKです。

歯ブラシの硬さは「普通」くらいがいいでしょう。柔らかすぎると汚れが落ちず、硬すぎると歯ぐきを傷つけてしまうからです。最近は子ども用の電動歯ブラシもあり、正しい歯の位置に当てれば手の8倍近くも食べかすや歯垢を除去できると言われています。

子どもも定期的に歯医者さんへ行ったほうがいい?

夏休み、冬休み、春休みなど定期的に受診してはいかがでしょうか。大人ほどではありませんが、どんなに歯みがきしても多少の歯垢は残ってしまいます。

年3.4回の定期検診で「歯みがきができているか」「口の中に問題はないか」のチェックと、専門器具を使ったクリーニングを受け、歯ぐきの中にたまった歯垢を落としましょう。

子どもの歯周病は家庭でのケアが重要になるため、当院では歯みがき指導や、歯周病になりにくい生活指導のお話にもお時間を取らせていただいております。

歯周病予防の第一は歯みがきです。子どもの歯を守るためには、ただ歯を磨けばよいわけではありません。子どものうちは、歯みがきを楽しいものと感じさせて習慣づけることがなによりも大事です。

親子の大切なスキンシップのひとつとして、歯みがきの時間を習慣づけられれば理想的ですね。

幼い頃の正しい歯磨き習慣は、一生ものです。お子さんが楽しく、自ら進んで歯磨きできるよう、親御さんはサポートしてあげてくださいね。

虫歯のない健康的な歯を目指し、親子一緒に頑張りましょう!

WEB予約はこちらまで↓https://apo-toolboxes.stransa.co.jp/user/web/03ef312738f69924b94f3b503397f2

-

練馬区高校生『マルあお』医療費助成 春よりスタート

2023年1月28日(土)

2023年がスタートし、早くも1ヶ月が過ぎようとしています。

今週は10年に一度の大寒波が全国を襲い、東京でも初雪が見られましたね。

週末はお天気が良くお洗濯物も良く乾きそうです♪

さてこの季節、中学3年生が多く受診されます。

練馬区の医療証が中学3年生3月末で期限が切れることも、その理由の一つと思います。

練馬区では小学校就学前の乳幼児にはマル乳医療証が、小学校1年生から中学校3年生までの児童には、マル子医療証が発行されていますので、歯科の保険受診ももちろん負担金はございません。

しかしその助成制度ですが、春より高校生も対象となるとのこと!(令和5年4月1日から有効)

実は、中学・高校生は虫歯ができやすくなる時期と言われています。

と言うのも、理由は2つあり

①ご自宅でのオーラルケアが不十分になりがち

②食生活が乱れたり、間食が多くなりがち

①では、

仕上げ磨きは平均的に小学生で終わる家庭が多く、お子様がご自分のやり方でご自分のタイミングでしかしなくなる傾向があります。

親御様が手をかけられなくなってくる時期といえますね。

また②では、

部活動やアルバイト、受験勉強などで今までのリズムが乱れ、歯磨きを適切なタイミングで行えなくなります。

上記と重複しますが、時間がなくなると言うことは『定期検診に行く機会が減る』とも言えるのではないでしょうか。

当院では

定期的なクリーニングはもちろん、それぞれのお子様にあったお子さんご自身でできるケアの仕方を指導させていただいております。

中学・高校生は乳歯が永久歯へと生え変わりが終了し、顎の成長期終盤でもあります。

歯並びや噛み合わせが身体の健康にも関係する ということを幾度となくお伝えしておりますが、

この成長期終盤での経過観察と検診はとても重要です。

余談ですが、小児矯正では下顎の成長の終了(身長が止まる頃)まで経過観察を継続します。もし出っ歯や受け口であればこの時期に矯正を行うことが望ましいです。

成長によって得た顎の大きさと良好な顎のバランスは、大人の歯だけの矯正治療と違い、後戻りしづらいのが特徴です。

将来、歯を抜かずに矯正ができる可能性もぐっと高くなります。

(※矯正治療は自由診療となります)

小児で使用する拡大床装置 歯並びや虫歯に関して、この時期の歯科受診は重要であり、

今回の練馬区助成は子育て世帯にはありがたい制度と言えますよね。

お一人でも親子ででも、定期的に検診にお見えになってくださいね。

なお、2/2 ・ 2/6には当院でまちゼミが行われます。

歯科の知識を高めることができるプチ講義や、普段見ることができない診察室のマイクロスコープや精密な機器に触れる体験会が予定されています!(最後にお土産も♪)

よろしければご参加ください。残席や内容に関しては、一度お電話にてご確認くださいね。

練馬区マルあお助成に関して

詳しくはこちらをご覧ください↓

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/josei.html

電話番号:03-3922-2416

ブログBLOG

インプラント オールオン4 無料相談・カウンセリング 練馬区大泉学園

大泉学園駅の歯科・歯医者|にじいろマイクロスコープセラミック歯科医院